Interviews d'experts, professionnels et scientifiques.

Ils partagent leur vision.

Guy Pujolle

Professeur à Sorbonne Université et directeur au LIP6 (CNRS)

Il dirige ses recherches au LIP6 (CNRS/Sorbonne Université). Il a été nommé par le ministère de l’Éducation pour fonder le département d’informatique de l’Université de Versailles. Il a publié de nombreux articles dans les domaines des réseaux à haut débit, de l’intelligence en réseau, des réseaux sans fil et des réseaux post-IP.

Interview de Guy Pujolle

Par L’Usine Nouvelle

« La vraie révolution de la 5G vient de l’usage de datacenters »

Que recouvre exactement le sigle 5G et à quoi servira-t-il ? Pour comprendre l’architecture technique derrière ce nouveau standard de communication, L’Usine Nouvelle s’est entretenue avec l’informaticien Guy Pujolle, professeur émérite au Laboratoire d’informatique de Sorbonne Université (Lip6) à Paris et spécialiste des réseaux. Selon lui, la vraie révolution de la 5G réside dans l’usage de technologies d’optimisation numériques.

Plus rapide, plus réactive, plus personnalisée, voire plus écologique selon certains… La 5G semble renfermer en un sigle toutes les promesses d’un monde intelligent et connecté capable de nombreuses performances – sinon de faire revenir l’être aimé. Pour faire le point sur le contenu réel de ce standard de communication, aussi appelé new radio (NR) par les industriels, et ses promesses, L’Usine Nouvelle s’est entretenu avec Guy Pujolle, professeur émérite au laboratoire d’informatique de l’Université Sorbonne (Lip6), à Paris, et spécialiste des réseaux qui publie « Faut-il avoir peur de la 5G ? » aux éditions Larousse le 22 septembre.

L’Usine Nouvelle – Que recouvre le terme de 5G ?

Guy Pujolle.- C’est une nouvelle génération de communication mobile, qui est loin d’être totalement définie. Souvent, quand on mentionne la 5G aujourd’hui, référence est faite à la partie radio, du terminal à l’antenne. C’est là où l’on voit une augmentation du débit crête, qui sera 10 fois plus rapide que la 4G. Une seule antenne 5G pourra débiter 10 gigabits par seconde.

Mais ce qui se passe derrière l’antenne, qui n’est pas encore totalement spécifié, est au moins aussi important. Si l’on considère l’ensemble de la 5G, la spécification ne devrait être finalisée qu’en septembre 2021, voire probablement plus tard. Entre la spécification et le produit il faut compter en général de 18 mois à deux ans. Donc déjà, la 5G ne sera véritablement disponible qu’en 2024.

Emile Servan-Schreiber

Professeur à l’école d’intelligence collective de l’UM6P

Spécialiste de l’intelligence collective et des marchés prédictifs, docteur en Psychologie Cognitive, fondateur de Lumenogic et cofondateur du marché prédictif Hypermind.

Interview d’Emile Servan-Schreiber

Par Le Point

« Après la distanciation sociale, je parie sur la mort de l’open space »

Télétravail, management, intelligence collective, gouvernance. Émile Servan-Schreiber explique en quoi le coronavirus va être un accélérateur de changement.

Le Point : L’intelligence collective nous fait-elle défaut, en Occident, face à la pandémie de coronavirus ? Les peuples asiatiques ont-ils montré plus d’intelligence collective que nous ?

Émile Servan-Schreiber : Il est inopportun de distribuer des bons points à certains et pas aux autres. Le problème n’est pas asiatique ou occidental, et les solutions non plus. On a bien vu qu’un virus « chinois » était un problème pour toute l’humanité. Et si l’Europe ni l’Amérique n’arrivent pas à le dompter, le virus devenu « occidental » redeviendra un problème pour l’Asie. Face à ce fléau commun, il n’y a pas d’intelligence collective occidentale ou asiatique. Seule une intelligence mondiale est pertinente.

Isaac Getz & Laurent Marbacher

Professeur & Coach

Isaac Getz est professeur à l’ESCP Europe et auteur de livres dans les domaines du comportement organisationnel, du leadership et de la transformation organisationnelle.

Laurent Marbacher a participé à des initiatives stratégiques ou des projets de re-engineering pour de grandes entreprises comme AstraZeneca, Bank of Ireland ou France Telecom.

Interview d’Isaac Getz & Laurent Marbacher

Par L’Usine Nouvelle

« L’entreprise altruiste sert l’autre sans condition »

Isaac Getz. Après avoir travaillé sur les entreprises libérées qui sont plutôt tournées vers l’intérieur – en direction de leurs salariés –, je cherchais un nouveau sujet de recherche. Je voulais des entreprises qui, à l’inverse, sont tournées radicalement vers leurs interlocuteurs externes. Mon intuition qu’il y avait un sujet s’est vérifiée et nous avons étudié comment fonctionnaient ces entreprises, comment elles se sont transformées, mais aussi comment leurs dirigeants se sont métamorphosés.

Laurent Marbacher. Nous avons beaucoup discuté sur la nature de l’entreprise altruiste. Ce sont des organisations dont la philosophie est radicalement différente de celle qui domine dans l’entreprise traditionnelle, celle qui a le profit et la valeur pour l’actionnaire comme horizon. Toutes les entreprises altruistes que nous avons rencontrées ont en commun d’articuler l’ensemble de leurs activités de cœur de métier vers le bien commun, et ce, de façon inconditionnelle. J’insiste sur ce dernier point. C’est un pari : en servant les autres, les dirigeants pensent qu’ils auront un résultat économique indirect.

Concrètement, comment fonctionnent ces entreprises ?

Laurence Devillers

Professeure en Informatique et Intelligence Artificielle

Laurence Devillers, chercheur au LIMSI-CNRS et professeure en Informatique et Intelligence Artificielle (IA) à Sorbonne Université.

Interview de Laurence Devillers

Par L’Usine Nouvelle

« A-t-on besoin uniquement de beaucoup de données pour faire des progrès en IA ? »

L’apprentissage machine est une technologie d’IA permettant aux ordinateurs d’apprendre sans avoir été programmés explicitement pour cela. La majorité des programmes d’apprentissage sont pour l’instant dit supervisés, c’est-à-dire ont besoin d’être nourri par des données annotées. Le deep learning (apprentissage profond) est un type d’apprentissage automatique qui utilise des outils statistiques pour établir des modèles à partir de grands corpus de données (big data). Aujourd’hui, plus il a de données annotées, plus le système d’apprentissage profond peaufine ses modèles.

Pour toutes ces approches, les données annotées sont pour l’instant le pétrole. Mais jusqu’où cela est-il vrai ?

François Dupuy

Auteur notamment de « Lost in Management », le sociologue François Dupuy est un fin connaisseur de l’entreprise.

Il a enseigné à l’INSEAD, à Fontainebleau, à la Kelley School of Business sur le campus de l’Indiana University ainsi qu’en Californie, en Chine, en Afrique du Sud, en Belgique et en Uruguay. Il est conseiller académique au Centre Européen d’Éducation Permanente (CEDEP) associé à l’INSEAD.

Interview de François Dupuy

Par L’Usine Nouvelle

« Coopérer n’est pas naturel… »

Rien n’est moins simple que de faire coopérer ensemble des personnes ou des services. Coopérer c’est accepter une dépendance. Pourtant, les solutions coopératives bien maîtrisées peuvent une source d’avantage concurrentiel de premier plan. Un paradoxe décrypté.

François Dupuy : La coopération s’oppose au travail en silos, ou comme on dit en langage sociologique, le travail segmenté et séquentiel. Segmenté car chaque personne se voit attribuer une partie de l’ensemble ; et séquentiel car pour pourvoir faire son travail il faut attendre que les personnes qui s’occupent de l’étape d’avant aient fini. Cette forme de travail produit en moyenne des produits de faible qualité à un prix élevé. C’est le modèle taylorien. On a testé d’autres modèles et on a empiriquement réalisé que la coopération était le « coup du roi », puisque les prix baissent et la qualité augmente.

Jean-Jacques Montlahuc

Skieur émérite, ce chartroussin amoureux de montagne, rêvait d’être entraineur de ski alpin, aujourd’hui il aide les équipes à remonter la pente.

Responsable informatique d’une société parisienne après une MIAGE (Maîtrise d’Informatique et de Gestion), puis il découvre la psychanalyse, la PNL, l’analyse transactionnelle, puis se forme aux côtés de Vincent Lenhardt. Cette rencontre fixera le point de départ d’une vocation qui dépasse le cadre conventionnel du coaching.

Interview de Jean-Jacques Montlahuc

Par La Tribune

« Management : pourquoi faut-il se dire la vérité ? »

Pourquoi s’intéresser à la vérité en entreprise ? Est-ce vraiment le lieu pour cela ? L’analyse, pour La Tribune, de Jean-Jacques Montlahuc, auteur du livre « Se dire la vérité en entreprise« , Ed. Pearson France.

S’intéresser à la vérité, c’est répondre aux enjeux contemporains du management, à savoir, clarifier les contributions, donner du sens, accélérer l’engagement et, par ce biais, augmenter la performance individuelle et collective. Et oui, l’entreprise est bien le lieu pour cela, car il s’agit d’un cercle vertueux qui sert la performance de l’entreprise.

Et si une telle approche naît généralement sous l’impulsion du dirigeant, elle est une démarche puissante pour accompagner des changements au sein d’une organisation. Dans la mesure où elle permet des relations directes et franches, une circulation de la parole plus libre, la vérité est également une source d’harmonie dans les relations interpersonnelles.

La vérité met en lumière la réalité des problèmes rencontrés, voire les dysfonctionnements, parce qu’elle autorise l’expression des besoins, la révélation pour chacun de ses envies et de ses fragilités.

La démarche conduit également à une simplification des relations dans la mesure où tout peut être dit, dans la bienveillance et au moment opportun.

Sir Richard Branson

Sir Richard Branson est un entrepreneur britannique, connu grâce aux succès qu’il rencontre avec sa marque Virgin Group, laquelle regroupe de nombreuses activités comme des compagnies aériennes ou des chaînes de distribution. En France, il est surtout célèbre comme ex-propriétaire des Virgin Megastores (cédés en 2001 à Lagardère SCA et rachetés par Butler Capital Partners en décembre 2007). Il est également le créateur, entre autres, des sociétés Virgin Atlantic (transport aérien), Virgin Cola (sodas), Virgin Direct (produits financiers), Virgin Trains (transports ferroviaires), Virgin Mobile (téléphonie mobile), Virgin Active (salles de sport), Virgin Money (finances) et Virgin Galactic (tourisme spatial).

Interview de Richard Branson

Par Les Echos Executives

« Nous sommes tous, un jour ou l’autre, confrontés à l’échec »

Il y a exactement cinquante ans, Sir Richard Branson lançait le magazine « Student », son tout premier business. Entrepreneur plein d’audace, grand baroudeur, touche-à-tout et visionnaire, le fondateur du groupe Virgin a depuis vécu de multiples vies, faisant le grand écart entre des projets d’entreprises très divers. Le milliardaire britannique revient sur les succès et les échecs qui ont jalonné sa carrière, et livre en exclusivité aux « Echos Executives » sa vision pas toujours conventionnelle de l’entrepreneuriat.

Lorsque l’on veut régler un problème qui est source de frustration, on a là une excellente raison de se lancer dans la création d’une entreprise, même sans en connaître le secteur. Si vous estimez, par exemple, que vous pourriez recevoir un service de meilleure qualité, que ce soit de la part d’une banque, d’un opérateur mobile ou d’une compagnie aérienne, et vous pensez pouvoir apporter une amélioration, il y a fort à parier que vous trouviez des consommateurs prêts à vous suivre. Pour réussir dans un domaine, que vous soyez expert ou non, la clef est de se différencier de la concurrence avec des produits et des services supérieurs, mais surtout de s’entourer d’employés motivés qui croient vraiment en ce qu’ils font…

Christian Morel

Sociologue

Christian Morel a effectué une carrière de cadre dans les ressources humaines dans de grands groupes français. Il a terminé cette carrière comme directeur des ressources humaines. Parallèlement à ces fonctions, il a mené une réflexion dans le domaine de la sociologie des organisations et a publié articles et ouvrages.

Interview de Christian Morel

Par L’Usine Nouvelle

« Il faut des règles, mais un minimum »

Le sociologue Christian Morel revient sur les décisions absurdes dans un troisième tome. Il y explique pourquoi la prolifération de règles et l’incompréhension sont source de décisions contre-productives.

L’Usine Nouvelle – Vous publiez aux éditions Gallimard le troisième tome des décisions absurdes. La bêtise est-elle à ce point insondable ?

Christian Morel – Lors de la présentation du deuxième tome, je me suis rendu compte lors de conférences et de rencontres que je n’avais pas assez traité certains sujets, qui donnent le sous-titre de ce troisième opus : l’enfer des règles et les pièges relationnels. Ceci rappelé, pour moi, une décision n’est pas ponctuelle, elle dure, elle s’inscrit dans le temps. C’est un continuum.

Est-ce lors de votre carrière chez Renault que le sociologue que vous êtes a observé les décisions absurdes ?

Tout en étant cadre RH chez Renault, j’ai continué à faire de la recherche. J’ai observé des situations absurdes évidemment, j’en analyse certaines dans le livre…

Gilles Babinet

Gilles Babinet est nommé par la ministre déléguée au Numérique Fleur Pellerin Digital Champion auprès de Nelly Kroes, la commissaire européenne chargée du Numérique et vice-présidente de la Commission européenne.

Interview de Gilles Babinet

Par Pascal Gateaud et Manuel Moragues, L’Usine Nouvelle

« Le RGPD est un texte historique… »

L’Usine Nouvelle – Le scandale Facebook-Cambridge Analytica ne souligne-t-il pas l’apport du règlement européen sur les données personnelles ?

Gilles Babinet – Cette affaire va dans le sens des Européens, qui disent qu’on ne peut pas faire n’importe quoi avec les données personnelles. Pour moi, le RGPD est un texte historique. C’est un texte qui, demain, se comparera peut-être au code civil et aux droits sociaux. Le code civil a été un marqueur de la première révolution industrielle, les droits sociaux de la deuxième. La troisième révolution industrielle, le RGPD ? Ce peut être un marqueur important, car il ramène aux droits de l’individu la complexité de l’aura numérique formée par les données personnelles. Le RGPD établit des principes fondateurs qui pourraient être de nature constitutionnelle.

Ce texte va-t-il influencer le reste du monde ?

Le RGPD va harmoniser les pratiques au niveau mondial…

Blanche Segrestin

Professeur de gestion à Mines ParisTech, auteur de « Refonder l’entreprise » (Seuil).

par Anne-Sophie Bellaiche et Pascal Gateaud, L’Usine Nouvelle

« Le système managérial est en crise »

Blanche Segrestin, professeur de gestion à Mines ParisTech, analyse les contradictions, déficits de vision et autres dérives dans l’entreprise.

Y a-t-il deux visions de l’entreprise qui s’affrontent aujourd’hui : celle des shareholders (les actionnaires) et celle des stakeholders (les parties prenantes) ?

On constate surtout une absence de vision de l’entreprise. Celle-ci est assimilée à un nœud de contrats entre agents et principalement entre les actionnaires et les mandataires sociaux. Les conseils surveillent les dirigeants et la rémunération de ces derniers est indexée sur le cours de Bourse pour aligner les intérêts. C’est une « grande déformation » de l’entreprise, car on ne parle plus de projet, de collectif de travail, mais on se centre sur la relation avec l’actionnaire et des objectifs de court terme.

La crise de 2008 a-t-elle été le révélateur de cette absence de vision ?

À partir des années 2000, les grandes entreprises américaines dans des secteurs comme la pharmacie et les microprocesseurs ont consacré plus d’argent à racheter leurs propres actions qu’à investir dans la R&D…

Laurence Devillers

Professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne et chercheuse au CNRS-Limsi

par Pascal Gateaud et Manuel Moragues, L’Usine Nouvelle

« Comment l’homme va-t-il co-évoluer avec le robot »

Pour Laurence Devillers, professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne et chercheuse au CNRS-Limsi, l’arrivée des robots dans notre vie courante impose de penser un cadre éthique pour réguler leur coexistence avec l’homme.

Quand les robots vont-ils débarquer dans notre quotidien ?

Les robots sont déjà dans notre quotidien ! Sans que l’on s’en rende forcément compte. Ce sont des machines qui perçoivent des informations de leur environnement, les analysent et prennent des décisions pour agir dans notre univers physique. Mais ils existent aussi sous forme, non incarnée, de bots : des logiciels qui perçoivent et agissent. Quand vous surfez sur internet, les bots vous surveillent et peuvent ensuite vous faire tout un tas de propositions commerciales. Les robots incarnés, par exemple les robots-aspirateurs Roomba, sont dans nos maisons. Les chatbots comme Alexa, l’agent conversationnel d’Amazon installé sur les produits Echo, sont également présents dans 20 % des foyers américains. Ils arriveront bientôt en France, avec un autre chatbot, Google home. Enfin, au Japon, Pepper, ce robot de 1,20 mètre sur roulettes et plutôt humanoïde, est présent dans un millier de foyers, en tant que compagnon, assistant et, plus encore, pour le divertissement…

Charles Handy

Auteur, depuis plus de quarante ans, d’opus qui ont révolutionné nos façons de penser le management, Charles Handy, célèbre professeur et consultant, livre aux « Echos Business » sa réflexion sur les mutations du monde économique.

par Les Echos Business

« Le management, c’est comme un doughnut »

Pour le professeur Charles Handy, il est urgent de trouver de nouveaux modèles de participation qui permettent aux salariés de mieux faire entendre leur voix.

Charles Handy, dans « The Second Curve » (« La Seconde Courbe »), votre nouvel opus, vous liez le succès dans la durée au renouvellement continu. Pourquoi ?

La vie, que ce soit celle d’une personne ou d’une entreprise, peut être décrite comme une série de courbes. Toute courbe démarre du bas avant d’atteindre son apogée, mais finit aussi inévitablement par redescendre. Aucune entreprise ne peut croître indéfiniment, aucun succès ne dure éternellement. Si elles veulent continuer à se développer, les entreprises doivent entamer ce que j’appelle une seconde courbe d’évolution, avant que la première ne s’effondre. Les leaders doivent enclencher quelque chose de nouveau, alors même que l’entreprise est encore en pleine croissance : décider d’une nouvelle direction à l’occasion d’une réorganisation des activités ou du lancement d’un nouveau produit ou de nouveaux services. Cela peut sembler contre-intuitif et certains chefs d’entreprise m’ont dit qu’ils craignaient de cannibaliser leurs propres produits en se renouvelant. C’est pourtant selon moi la meilleure réponse à avoir lorsqu’on connaît le succès. Steve Jobs était le roi des « secondes courbes ». Il lançait toujours de nouveaux produits avant que les gens ne se lassent des précédents…

Loïc Hislaire & Philippe d’Iribarne

Conseiller de Guillaume Pepy, Loïc Hislaire quitte la SNCF, non sans laisser son testament managérial, l’ouvrage « Le Triangle du manager », préfacé par le sociologue Philippe d’Iribarne.

par Les Echos

« La psychologie du personnel n’intéresse pas le management »

Les placards de la SNCF débordent d’études et de baromètres en tous genres sur le corps social et les transformations, dont les résultats ne sont jamais mis en regard les uns des autres. Or la conduite du changement implique de cerner les motivations profondes des cheminots, qui constituent un corps très particulier. Il faut savoir comprendre leur fierté du métier et du chemin de fer, et surtout le contrat moral implicite passé avec l’entreprise, une somme de promesses reçues sur lesquelles ils ne transigeront pas.

Roger Pol-Droit

Philosophe, écrivain et journaliste

Normalien, agrégé de philosophie, docteur d’État, habilité à diriger des recherches, il a été professeur de philosophie, puis chercheur au CNRS, où il a travaillé sur les représentations des autres chez les philosophes occidentaux.

par Les Echos

« Pour qu’agile ne rime pas avec fragile »

Depuis quelques années, ce mot d’ordre s’est imposé : il faut être agile. Tout y passe : l’entreprise, le management, les projets, la gestion, les carrières… L’agilité est devenue un mot-clef de notre époque. Elle passera bientôt pour la vertu majeure. Hors d’elle, point de salut ! Non sans quelque raison, c’est entendu. Dans une époque de mutations complexes, d’adaptation nécessaire, d’interdépendance généralisée, il est normal de mettre en valeur les capacités d’adaptation rapide des groupes comme des individus. Avec l’idée d’agilité se conjuguent souplesse, réactivité, vivacité. Elle a donc tout pour plaire. Pourtant, ce n’est pas une panacée.

Michel Barabel

Maître de conférences en gestion des ressources humaines

Gestionnaire pédagogique, co-auteur du Manageor aux éditions Dunod, avec Olivier Meier, Michel Barabel enseigne sur des thèmes comme le recrutement, la formation, les relations sociales et la rémunération.

par Jobsferic

« Nous allons tous devenir des apprenants permanents »

La deuxième édition du Grand livre de la formation vient de paraître aux éditions Dunod. Bible des temps modernes, l’ouvrage aborde le cadre et l’environnement de la formation professionnelle, les modalités de formation actuelles et les grands enjeux à venir en termes d’employabilité et de montée en compétences. Sous la direction de Michel Barabel, Olivier Meier, André Perret et Thierry Teboul, ce guide est un livre « chorale » qui ouvre tous les champs de la réflexion grâce à de nombreux experts et acteurs du monde privé et public. Entretien avec Michel Barabel, maître de conférences en gestion des ressources humaines, et co-auteur du Manageor aux éditions Dunod, avec Olivier Meier.

Pouvez-vous dans un premier temps nous présenter votre ouvrage et expliquer l’importance de guider aujourd’hui les professionnels de la formation ?

La formation est un champ complexe dans lequel gravitent beaucoup d’acteurs publics et privés. « Le Grand livre de la Formation » comporte par conséquent de nombreuses contributions afin d’apporter une vision exhaustive de toutes les problématiques et enjeux actuels de la formation. La parole est donnée aux patrons de branche, aux financeurs (acteurs publics : Etat, région…), aux institutionnels (FFP, Garf, Afpa, Centre Inffo) aux OPCA, aux professionnels (directeurs de formation), aux experts (pédagogues, enseignants, consultants), etc.

Samuel DEWAVRIN

Après avoir exercé le métier de pilote de ligne pendant dix ans, Samuel Dewavrin est aujourd’hui président et co-fondateur de Wittyfit.

par Parlons RH

« Une démarche QVT consiste d’abord à libérer la parole »

La Qualité de Vie au Travail (QVT) est de plus en plus perçue comme un enjeu central des organisations, par les DRH comme par les salariés. S’agit-il d’une simple tendance ou d’un mouvement appelé à durer ? Quel impact et quelles interactions la QVT exerce-t-elle avec des sujets comme la marque employeur, l’expérience salarié ou la RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) ? Président de Wittyfit, une société proposant une solution digitale globale de QVT en continu, Samuel Dewavrin nous livre son regard avisé sur ces questions.

On parle beaucoup de QVT ces deux dernières années, y compris dans les médias grand public. Est-ce un effet de mode, ou le reflet d’un phénomène plus profond ?

C’est un phénomène beaucoup plus profond. Ce mouvement, qui provient d’Amérique du Nord, découle d’une prise de conscience sur un fait simple : un salarié en forme et satisfait de son travail est plus performant et plus engagé. En conséquence, il rapporte plus à l’entreprise et coûte moins aux services de santé. Dès 2003, une étude américaine a montré que 75 à 80% des heures de travail perdues correspondaient au « présentéisme », un terme désignant le désengagement : lorsqu’un salarié est présent dans l’entreprise, mais loin d’être à 100% de ses capacités. Voilà pourquoi depuis une quinzaine d’années les Américains, pragmatiques quand il s’agit d’argent, s’intéressent de près au phénomène et investissent dans la QVT.

Jacques LECOMTE

Un des principaux experts francophones de la psychologie positive. Docteur en psychologie, il a enseigné à l’Université Paris Ouest et à la Faculté des sciences sociales de l’Institut catholique de Paris.

par Coline Delavelle – Institut Chrysippe

« Psychologie positive : croire en l’humain »

La psychologie positive, initiée au début des années 2000, s’intéresse au fonctionnement optimal (et non pas maximal) de l’être humain ; ainsi qu’aux déterminants de son bien-être. Pourquoi la psychologie a-t-elle mis si longtemps à s’intéresser à ces questions ? Quelle est la valeur ajoutée de cette nouvelle forme de psychologie ?

J. Lecomte : La raison principale de ce manque d’intérêt est d’abord une sensibilité, une préoccupation vis-à-vis de la souffrance psychique des personnes. Pendant des décennies, on a essayé de soulager, de diminuer cette souffrance. Cette démarche est tout à fait légitime ; cependant, le problème est qu’en faisant cela il y a eu une sorte de mono-focalisation sur la souffrance psychique. On a ainsi laissé de côté la question du fonctionnement optimal, normal de la plupart des gens.

La psychologie positive ne consiste pas à mettre de côté tout le savoir psychiatrique et psychothérapeutique mais simplement à s’intéresser également à tout ce qui fonctionne bien, dans la mesure où la psychologie positive se définit comme l’étude scientifique des conditions et processus qui permettent le développement optimal des individus, des groupes et des institutions. Je tiens beaucoup à cette définition parce qu’on à tendance parfois à réduire la psychologie positive à la seule question du bonheur. Or il existe, plus largement, trois caractéristiques fondamentales de la psychologie positive.

Anne Darnige

Responsable Sectorielle “Services Innovants & Multimédia”, Direction de l’Expertise et du Développement Innovation, OSEO.

par EY

« Quelques grandes tendances dans les services innovants : industrie des services et services de l’industrie »

OSEO, à travers l’ensemble de ses métiers (le soutien à l’innovation, la garantie des financements bancaires et des interventions en fonds propres, le financement des investissements et du cycle d’exploitation, en partenariat avec les établissements bancaires), apporte un appui conséquent et ancien au secteur tertiaire (tourisme, commerce, transport, SSII, etc.).

On constate que le secteur des services se pose les mêmes questions que l’industrie sur leur compétitivité, la rationalisation des processus de production de ces services, l’augmentation des marges, l’externalisation de certaines fonctions, la stratégie à l’export. On parle ainsi d’industrialisation des services. Parallèlement, dans l’innovation, c’est la nature même des projets qui évolue au-delà de ce périmètre statistique “services” au sens “codes NAF” du terme.

Les projets d’innovation, qu’ils émanent d’entreprises du tertiaire ou d’entreprises industrielles, sont de plus en plus orientés vers une logique de services : on est dans la “servicisation” de l’industrie décrite depuis quelques années par certains économistes.

Georges Chétochine

Ancien professeur de marketing à Paris IX-Dauphine, Georges Chétochine a fondé son cabinet d’études et de formation sur les stratégies de comportement et de communication en France, et s’est implanté en Argentine et au Brésil.

par Laurent Baillard, ActionCo

« Le commercial ne peut assumer seul la fidélisation des clients »

Les commerciaux ne peuvent être les seuls à satisfaire les clients. « Toute l’entreprise doit s’y mettre », estime Georges Chétochine, auteur des 7 conditions pour satisfaire et fidéliser ses clients.

Selon vous, fidéliser un client, c’est avant tout gérer sa frustration ?

Georges Chétochine – Oui ! Aujourd’hui, les clients ne sont plus du tout patients et sont vite énervés, agacés. Avec la crise et les difficultés économiques, le moindre grain de sable réduit à néant des années de bonnes relations entre le commercial et son client. Facture mal renseignée, retard dans la livraison, erreur de commande… Un petit accident de parcours peut prendre une telle proportion que le client va considérer qu’il s’agit d’un scandale au point d’oublier tout ce que vous avez fait de bien pour lui jusque-là. Il faut donc tout faire pour aller vers le «zéro frustration» !

Brice Vercelot

Expert en sécurité auprès de l’

Par Face-au-conflit

« Face au conflit, se former permet de réduire, de diminuer la prise de risques »

« Notre perception et nos émotions nous appartiennent, ce sont elles qui vont influencer notre jugement et notre réaction »

Face-au-Conflit : Dans quel secteur d’activité exercez-vous à ce jour ?

B.V : Je travaille aujourd’hui au Liban, en qualité d’expert en sécurité auprès de l’Union Européenne dans des projets de formation. Entre temps, j’ai occupé la fonction de CPO au sein de l’équipe de protection du chef de la Délégation Européenne à Beyrouth.

Joël de Rosnay

Scientifique, prospectiviste, conférencier, écrivain français et surfeur, titulaire d’un doctorat ès sciences, réalisé dans les domaines de la chimie organique et prébiotique, il fut chercheur enseignant au MIT et directeur des applications de la Recherche à l’Institut Pasteur.

Par Les Plus de L’Obs.

« Intelligence artificielle : le transhumanisme est narcissique. Visons l’hyperhumanisme…ne sont pas heureux, vos clients non plus »

Jon Kabat-Zinn

Professeur émérite de médecine, Jon Kabat-Zinn a fondé et dirige la Clinique de Réduction du Stress (Stress Reduction Clinic) et le centre pour la pleine conscience en médecine (Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society) de l’université médicale du Massachusetts.

Par Aurélien Viers, L’Obs.

« Si vos salariés ne sont pas heureux, vos clients non plus »

Pour Jon Kabat-Zinn, qui a créé un programme de réduction du stress basé sur la méditation, l’entreprise doit se préoccuper du bien-être de ses salariés – pour le bien de tous.

Jon Kabat-Zinn était à Paris pour une conférence, le 29 avril. Le professeur de médecine à l’Université du Massachussets, auteur de best-sellers (dont « Où tu vas, tu es »), est revenu sur l’intérêt croissant porté à la méditation. Jon Kabat-Zinn a créé la clinique de réduction du stress et le Centre pour la méditation de pleine conscience (Center for Mindfulness).

Dov Seidman

Dov Seidman est diplômé de Harvard Law School, de l’Université d’Oxford en philosophie, politique et économie. Il est également titulaire d’une maîtrise de philosophie de l’UCLA.

Forbes

« Tout ce que nous pensons savoir sur l’engagement des employés est faux (ou presque) »

Jacques-Antoine Malarewicz

J.A. Malarewicz est médecin, psychiatre.

Par Isabelle Hennebelle pour L’Expansion.

« Le parcours des travailleurs ne sera plus lisse »

Marc Halévy

Physicien, philosophe, élève d’Ilya Prigogine (prix Nobel 1977), grâce auquel il commence sa contribution au développement théorique de la physique des systèmes et processus complexes.

Maran Group

« Qu’est-ce que la connaissance ? »

Eric Albert

Psychiatre en psychopathologie et psychobiologie des comportements, créateur de l’Institut Français d’Action sur le Stress (IFAS)

Les Echos

« De quoi est faite la culture d’entreprise ? »

Monique Dagnaud

Directrice de recherche émérite CNRS à l’Institut Marcel Mauss

ParisTech Review

« L’économie collaborative, ou comment le vent de la confiance a changé de direction »

Christophe Sempels

Professeur à Skema Business School, co-fondateur de l’Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération et directeur scientifique du Club Cap EF.

Décideurs en région

« L’économie de la fonctionnalité et de la coopération à l’assaut des marchés saturés »

Vincent Champain

Directeur des opérations France, General Electric, co-président, Observatoire du Long Terme

ParisTech Review

« Compétitivité dans l’industrie : et si on parlait des services ? »

Pr. Daniel Brissaud

Administrateur provisoire de l’Université Grenoble Alpes

Par Laurent Mellah, Serv&Sens

« Vers une organisation industrielle durable »

Pouvez-vous définir en quoi l’économie de la fonctionnalité est un atout pour une organisation industrielle durable ? L’économie de fonctionnalité est définie comme le remplacement de la vente de biens par la vente de leur usage. Elle présente alors certains avantages qui en font aujourd’hui une stratégie industrielle capable de réconcilier entreprise et société. En effet, l’économie de fonctionnalité peut logiquement apparaître comme voie de développement durable réconciliant croissance économique et environnement. Ainsi, un producteur qui vend des biens a intérêt à en vendre le plus possible et donc à en raccourcir la durée de vie (obsolescence programmée) alors que le producteur qui en vend le seul usage (service) a intérêt à en allonger la durée pour diminuer son coût de production. Dès lors, la modification de l’origine du bénéfice pour le producteur (le bien dans un cas, la fonction d’usage dans l’autre) apporte de profondes modifications aux modèles économiques : maintien de la propriété du support matériel et donc responsabilité élargie du producteur, modification de l’organisation interne de l’entreprise et facturation en fonction de l’intensité d’usage. Le passage à l’économie de fonctionnalité peut ainsi ouvrir la voie à une réduction des consommations de ressources (réduction des flux de matières et d’énergie) et des impacts environnementaux associés.

Derniers posts sur le Blog Service&Sens

Voici les 3 derniers articles postés.

ChatGPT: Une courte synthèse pour comprendre

Imaginez une intelligence artificielle (IA) qui parle vraiment votre langue - et pas seulement vos mots et votre syntaxe. Imaginez une IA qui comprend le contexte, les nuances et même l'humour... Ce n'est plus seulement un concept futuriste - c'est la réalité...

Le Métavers serait-il la prochaine version d’Internet ?

Il existe un grand nombre de définitions de ce qu'est (ou n'est pas) le #Métavers. Probablement presque autant qu'il y a de personnes qui essaient de le décrire. Le Métavers est un jeu en ligne géant, et une réalité virtuelle, et une blockchain... Ce qui est...

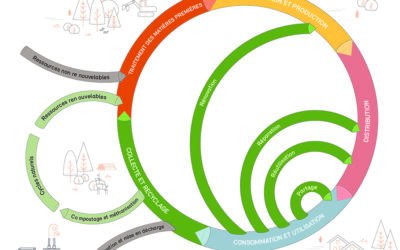

D’une économie circulaire faible à une économie circulaire forte ?

Face aux changements climatiques et aux conséquences de notre logique de "croissance infinie", ne serait-il pas temps de passer d’une circularité faible à une circularité forte, en allongeant la durabilité des produits et en intensifiant leurs usages ? Un peu...